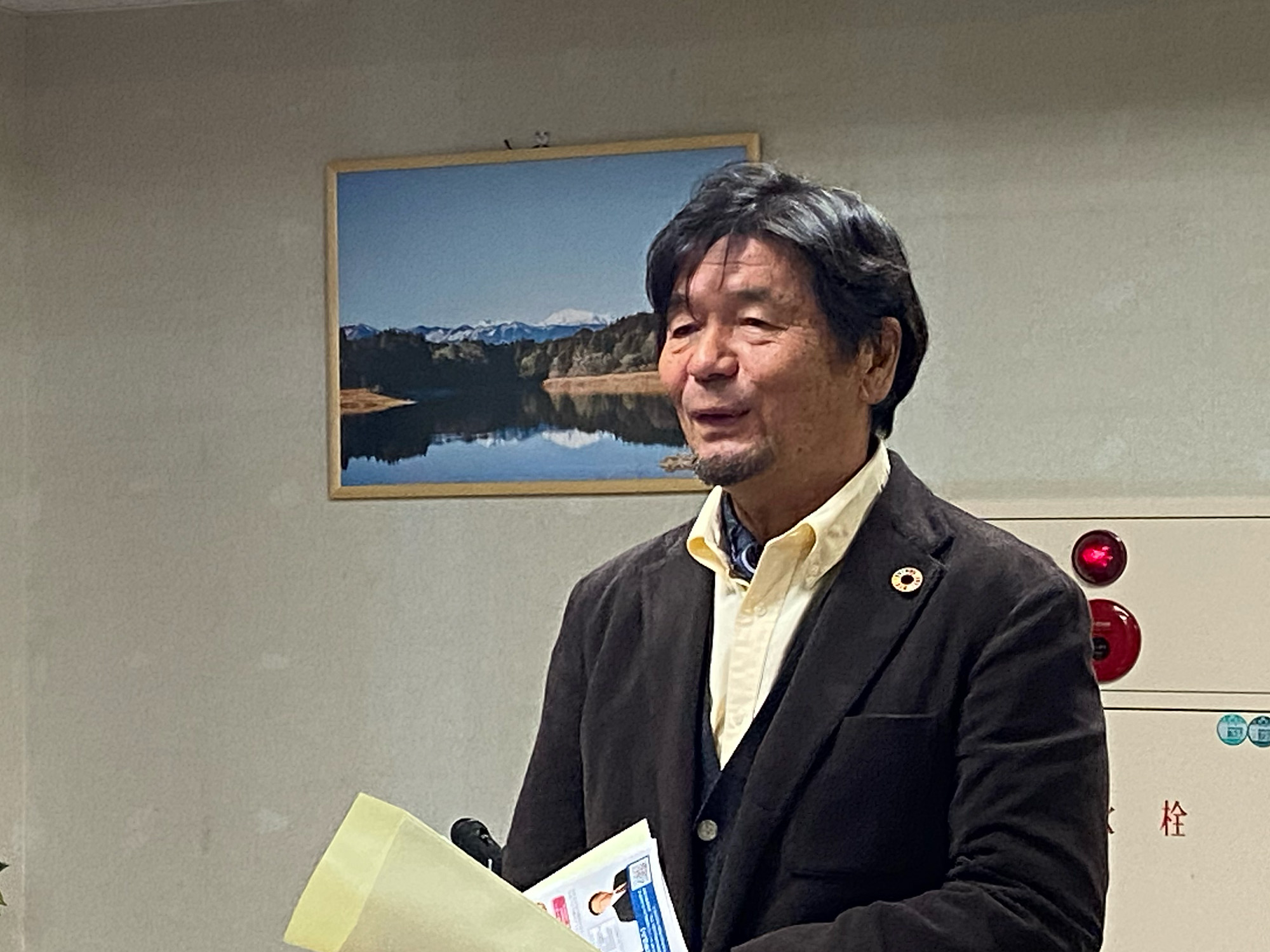

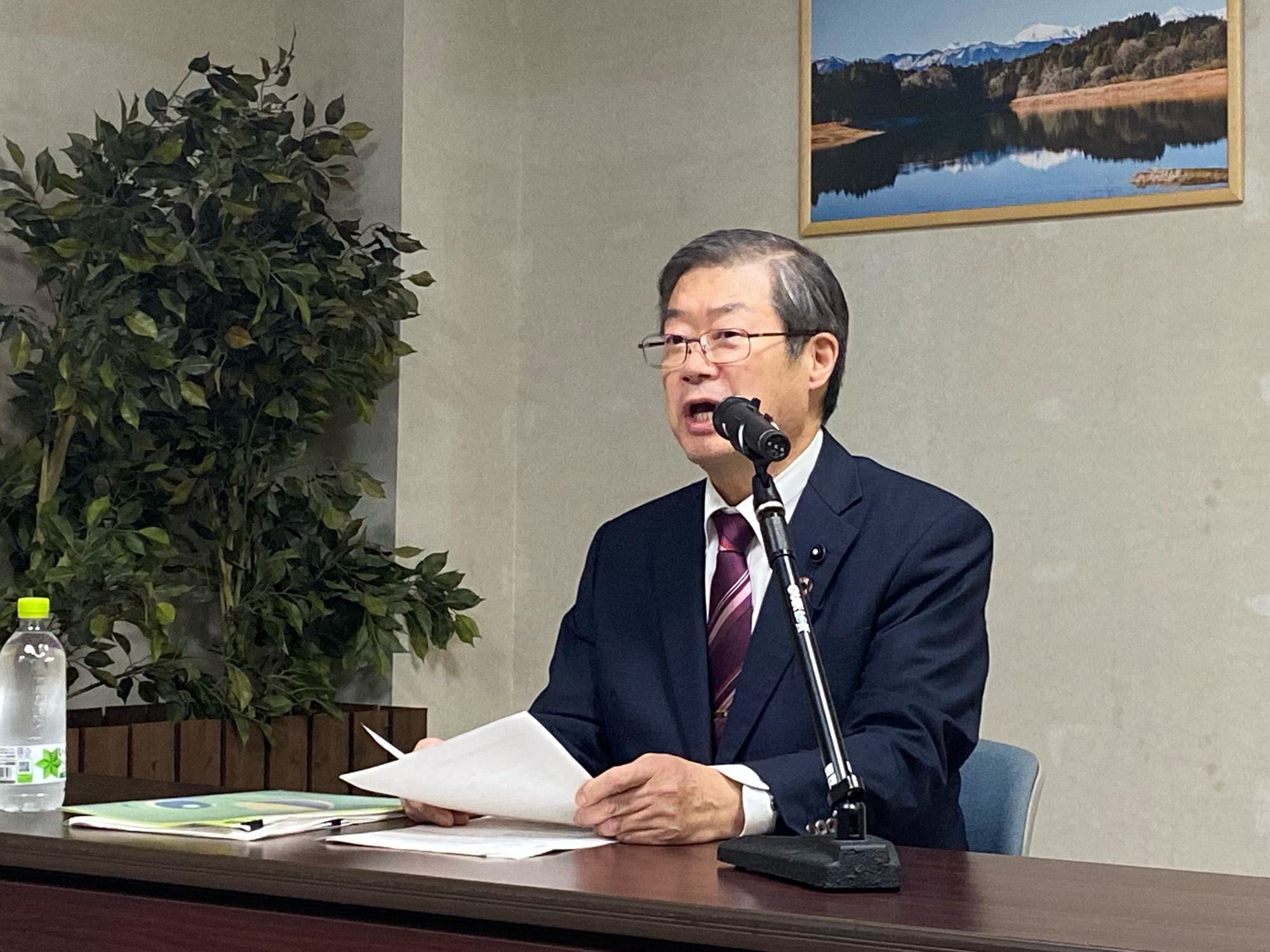

今回は、認定NPO法人未来と倉吉異業種交流プラザの合同で、鳥取県議会議員 銀杏泰利 氏をお招きし、「鳥取県名のルーツについて」をお話しいただきました。

この講演では、鳥取県という名前に秘められた歴史や背景について解説していただきました。鳥取県は全国で唯一「鳥」という文字が含まれる県名であり、その由来は古代にまで遡ります。講演の中では、古事記や日本書紀、地名辞典などの史料をもとに、以下のような内容をお話しいただきました。

鳥取県の名前の由来は、古代に「鳥取部(ととりべ)」と呼ばれる水鳥を捕らえる職業部がこの地に住んでいたことに遡ります。大和朝廷は全国各地に鳥取部を設置し、水鳥を捕獲して税として納める仕組みを作っていました。特に湿地が広がる鳥取平野は水鳥の捕獲に適した土地であり、そこで暮らしていた人々が「鳥取部」と呼ばれ、地名の起源になったとされています。このような記録は『古事記』や『日本書紀』、平安時代の地名辞典『和名類聚抄』にも見られます。

また、鳥取の名前には白鳥伝説も深く関係しています。『日本書紀』には、垂仁天皇の御子が白鳥を目にして初めて言葉を発したという逸話が記されており、これを機に「鳥取部」が設置されたといわれています。この伝説は『古事記』にも登場し、鳥取という地名が古代の神話や文化と密接に結びついていることを物語っています。

さらに近代に目を向けると、江戸時代に「鳥取藩」として知られたこの地は、明治維新後の廃藩置県により「鳥取県」となりました。藩庁所在地の名前を県名に採用するという政府の方針によって「鳥取」が選ばれた背景には、この地の歴史的な重要性が大きく関わっていたとされています。

2025年に開催する「やきとりJAPANフェスティバルin倉吉」では、「鳥取県はとり・とり県だ!」とアピールしていくためにも、鳥取県の名前のルーツを深く理解することができました。またこの講演を通じて、鳥取という名前には古代から続く自然や文化、そして歴史の豊かな物語が込められていることを知る貴重な機会となり、地元への愛着をさらに深められました。

日時:令和6年11月21日(木)18時15分開始

場所:関金温泉白金の湯 湯命館

日程:

– 18:15~19:00 講演会

– 19:00~ 交流会

内容:講演会

– 「鳥取県名のルーツについて」

講師 鳥取県議会議員 銀杏 泰利 氏